リエイブルメントとは

1.リエイブルメントについて

(1) 海外におけるリエイブルメントの実践状況

① リエイブルメントの実践状況

リエイブルメントについては、2000年代以降、OECD諸国においてリエイブルメントの方法や効果などが検証され、研究成果が蓄積されました。

イギリスでは高齢者支援および介護サービスを、国が行う国民保健サービス(租税負担、自己負担なし)と自治体が行う社会サービス(資産により自己負担あり)が担ってきましたが、近年では、その両者をつなぐ中間ケア(可能な限り自宅での生活が続けることを可能にする取組み)の充実が進められています。

そして2015年に「ケア法2014」が施行され、社会サービスを運営する自治体には市民のウェルビーイングを高めることを保証する責任が求められることになり、リエイブルメントがイギリス全土に広がっていきました。

イギリスのリエイブルメントは、国民保健サービスが提供する場合もあれば、社会サービスが提供する場合、またそれらの合同チームが提供する場合もあります。また、病院から退院する際に提供する場合もあれば、地域の高齢者が身体能力の低下によってサービスを求めるケースもあります。

リエイブルメントはイギリスのみならず、デンマーク、ノルウェー、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、アメリカなどで実践されていますが、各国にリエイブルメントの普及には3つの背景があります。

- 75才以上の高齢者の増加するなかで、特に可逆性のあるフレイル高齢者に対して早期に適切な介入を行うことで元の健常な状態に戻すことは、介護予防を大きく進展させることにつながる。

- 医療、介護、福祉、公衆衛生の財政コストの削減を志向する。

- 個人の生活の質(QOL)の向上を目的とした新しい方法論として提唱される。

② リエイブルメント・アプローチの原則とその特徴

イギリスでは、政府系研究機関のSocial Care Institute for Excellence(SCIE)が、リエイブルメントの原則を次のように定めています。

イギリスのリエイブルメント・アプローチの原則

- 自立とウェルビーイングを促進、最大化するために本人の強みに焦点を当てます

- 疾病、健康状態の悪化、怪我、入院、または後天的な障害の後に自信を取り戻します

- 従来の在宅ケアとは異なり、ケア提供者は一歩下がって、本人のセルフマネジメントスキルの促進を奨励します

- 最小限のサポートまたはサポートなしでマネジメントできるように、スキルを回復または保持するように人々をサポートします

- 短期的かつ集中的に行い、通常、最大6週間提供されます

- イギリスのソーシャルサービスで通常行われる資産調査は行われません

- 医療課題を解決するのではなく、自立機能を回復することに焦点を当てます

- 病院への再入院や介護施設への早すぎる入所を防ぐことを目的としています

- 通常、個人の自宅で提供されますが、中間ケア施設で提供される場合もあります

- 意味のある目標を設定し、それに向けて取り組みます

- 社会的孤立を減らすために本人がコミュニティと再びつながることを目指します

- 介護者や家族が行うケアの量を減らすのに役立ちます

リエイブルメント・アプローチの特徴は、「本人の強み」に基づき目標を定め、支援者は一歩下がって、セルフマネジメントの獲得を目指す取組みであることです。「病気を治す」というよりも日常生活機能の回復を目指し、自立して生活を続けていくことを目指すものであることが示されています。また、短期間に専門職などによる多様なチームが集中的に関わることで、家族のケアに対する負担はもちろんのこと、社会全体のケアに対する(財政的・人材的な)負担も軽減させる取り組みであることが示されています。

③ 海外におけるリエイブルメントの方法論

本協会顧問で成蹊大学文学部の渡邉大輔教授は、リエイブルメントに関する英語文献を中心に検討し、リエイブルメントの提供における3 つの原則とリエイブルメントの担い手について報告しています。このリエイブルメントの3つの原則とは、以下の3点です。

期間限定的であること

集中的な介入であること

在宅ベースであること

まず、期間限定的であることについては、多くの介入が12週という設定でなされていることを紹介しています。

集中的な介入については、介入の前に理学療法士や作業療法士が中心となって利用者のアセスメントを行い、そのうえで身体機能の回復だけでなく、社会生活の復帰を目標に必要なサービスを行います。支援プランの作成は理学療法士や作業療法士が行いますが、プランの実行は必ずしも理学療法士や作業療法士が行うわけではなく、訓練されたヘルパーも担っています。そして、これらのサービスは原則として利用者の自宅で行われる在宅サービスです。

次にリエイブルメントの担い手ですが、当然ながら、専門職の果たす役割は重要です。しかし、「必ずしも専門職だけがリエイブルメントに関わっているのではありません。そこでは、アセスメント、サービス提供、その後のフォローなどの各段階において、家族や友人、地域のコーディネーターといった様々な立場の人が担い手として関わることができます。よって、リエイブルメントは常に多様な職種ばかりでなく、様々な立場の人がチームの構成員として活躍します。

海外の事例では、このリエイブルメント・チームを主導およびコーディネートし、スーパーバイズする役割を作業療法士が果たしている事例があり、リエイブルメント実践上のポイントがあるといえます。

④ 諸外国のエビデンス

諸外国の主なエビデンスは、以下のとおりです。

-

イギリス

-

リエイブルメントを積極的導入する自治体からは、このサービスを受けた人のうち50%〜70% の人が社会サービスや訪問などの長期ケアの必要がなくなっていると報告されています

-

オーストラリア

-

2015年から高齢者ケアは「My Aged Care」という一本化された窓口からの受付となり、日本の要支援程度の状態の方はリエイブルメントを実施。8~10週間のリエイブルメントにより約65%の利用者は在宅ケアが不要な状態になっています。

-

デンマーク

-

2015年に社会サービス法の改正により、リエイブルメントを法制化。改善可能と判定された人の60%が訪問介護看護を必要としない状態となっています。

※ 本項は、本協会の松岡洋子顧問、小野太一顧問、澤岡詩野顧問、中島民恵子顧問、沼田裕樹顧問、服部真治顧問、吉田俊之顧問、渡邉大輔顧問が行った国際調査の成果をもとに、当該調査の事務局である国際長寿センターの公開資料等を基にまとめています。

海外の高齢者 介護・地域支援情報(国際長寿センター)

https://www.ilcjapan.org/aging/doc/2021kaigai.pdf

(2) 日本におけるリエイブルメントの展開

① 日本の介護保険制度における「介護予防」の沿革と特徴

日本の介護保険制度は、高齢化の進展に伴い、要介護高齢者の増加、介護期間の長期化などによりニーズが高まる一方、核家族化の進行や介護する家族の高齢化など、要介護高齢者を支えてきた家族の状況も変化するなかで、従来の老人福祉や老人医療制度による対応に限界が来ていたことから、高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組みとして2000年に介護保険法が施行されました。

日本の介護保険の基本的な考え方は、以下のとおりとなっています。

-

自立支援

-

単に介護を要する高齢者の身の回りの世話をするということを超えて、高齢者の自立を支援することを理念とする。

-

利用者本位

-

利用者の選択により、多様な主体からの保健医療サービス、福祉サービスを総合的に受けられる制度

-

社会保障方式

-

給付と負担の関係が明確な社会保険方式を採用。

日本の介護保険制度の大きな特徴として、他国より広く、軽度者が保険給付の対象であることが挙げられます。しかし、要支援と要介護1の軽度認定者は、制度開始直後の84万人から6年後には215万人に急増、その原因疾患は約半数が廃用症候群でした。2004年の社会保障審議会介護保険部会では、「かわいそうだから何でもしてあげるのが良い介護であるといった考え方が、かえって本人の能力の実現を妨げ、いわゆる廃用症候群を引き起こしている」と指摘しています。

このことから2006年には介護予防をより重視して「地域支援事業」が創設され、自立した高齢者も対象に介護保険制度の中で介護予防事業が行われ、多様な成果を認められたものの、その効果はまだまだ限定的でした。

その後、団塊の世代が75才を迎える2025年を目途に、重度な要介護状態になっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを最後まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防が一体的に提供される「地域包括ケアシステム」の構築を目指すことになりました。

介護人材不足や保険給付費の増大が見込まれる中、西欧諸国でリエイブルメントが広がりを見せはじめている2012年には、軽度認定者に対して自治体が地域の実情に合わせて行える事業である「総合事業」が創設され、2015年には全ての市町村で実施することになりました。ここでは生活機能が低下した高齢者に対して、リハビリテーションの理念を踏まえて、国際生活機能分類(ICF)が示す心身機能・活動・参加のそれぞれの要素にバランスよく働きかけることが明確化されました。

そうした中、2016年11月の第2回未来投資会議において当時の安倍総理は以下のように、介護保険制度におけるパラダイムシフトの必要性について発言※しています。

※2016年11月の第2回未来投資会議

団塊の世代が75歳を迎える2025年は、すぐそこに迫っています。健康寿命を延ばすことが、喫緊の課題です。この『2025年問題』に間に合うように『予防・健康管理』と『自立支援』に軸足を置いた新しい医療・介護システムを2020年までに本格稼働させていきます。(中略)

介護でも、パラダイムシフトを起こします。これまでの介護は、目の前の高齢者ができないことをお世話することが中心でありまして、その結果、現場の労働環境も大変厳しいものでもありました。

これからは、高齢者が自分でできるようになることを助ける『自立支援』に軸足を置きます。本人が望む限り、介護が要らない状態までの回復をできる限り目指していきます。

2016年11月第2回未来投資会議

② 介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)の理念

総合事業により、要支援者および基本チェックリストにより介護リスクが認められた高齢者に対する訪問介護や通所介護は、これまでの国の定めた基準でサービスが提供される「給付」から、市町村が主体的に企画・実施できる「事業」に移行しました。全ての高齢者を対象にした介護予防とあわせ、市町村は地域課題やサービス提供体制等の地域の実情に合わせて自ら事業・サービスを決定し、提供していくことになりました。市町村が主体となって企画した事業であっても、リハビリテーションの理念を踏まえて、心身機能・活動・参加のそれぞれの要素にバランスよく働きかけることが求められることは言うまでもありません。

総合事業における介護予防の理念は、「生活機能が低下した高齢者に対して、リハビリテーションの理念を踏まえて、「心身機能」「活動」「参加」のそれぞれの要素にバランスよく働きかけることが重要」であるとされ、「単に、高齢者の運動機能や栄養状態といった心身機能の改善だけを目指すものではなく、日常生活の活動を高め、家庭や社会への参加を促し、それによって一人ひとりの生きがいや自己実現のための取り組みを支援して QOL の向上を目指す」ことです。つまり、ICF による支援がその理念であることが明確化されています。そのうえで厚生労働省は、「これからの介護予防の考え方」として4点が示されていますが、これは、イギリスやデンマーク等のリエイブルメントと共通の考え方です。

特に「生活環境の調整や、地域の中に生きがい・役割をもって生活できるような居場所と出番づくり等、高齢者本人を取り巻く環境へのアプローチも含めたバランスの取れたアプローチ」が重要で、地域においてリハビリテーション専門職等が「自立支援に資する取組を推進」を担い、介護予防を「地域の実情をよく把握し、かつ、地域づくりの中心である市町村が主体的に取り組むことが不可欠である」とする点は、世界共通のリエイブルメントを実現するための条件であり、日本国内で行うべき介護予防事業とリエイブルメントは同じ方向を向いていると言えます。

このことは、総合事業のサービス体系の中に、短期集中的にサービスを提供する「サービス・活動C」や地域住民が主体となって提供するサービスである「サービス・活動B」、一般介護予防事業において地域リハビリテーション活動支援事業を設置していることなどにも表れていて、リエイブルメントを日本国内で実施する法整備はすでにできています。

しかしながら、総合事業においてサービス・活動Cを実施している自治体は訪問型で22.5%、通所型で38.7%に過ぎず、しかも全サービス利用者に占める割合ではそれぞれ2%、8.8%しかいない状態です。(令和4年度厚生労働省地域づくり加速化事業提供資料)また、そのサービス内容も短期間の栄養指導や体操の場の短期的な提供という事業にとどまっているケースが多く、リエイブルメントの理念を反映した取組みはまだまだ少ないのが実情です。

③ 日本国内におけるリエイブルメントの展開

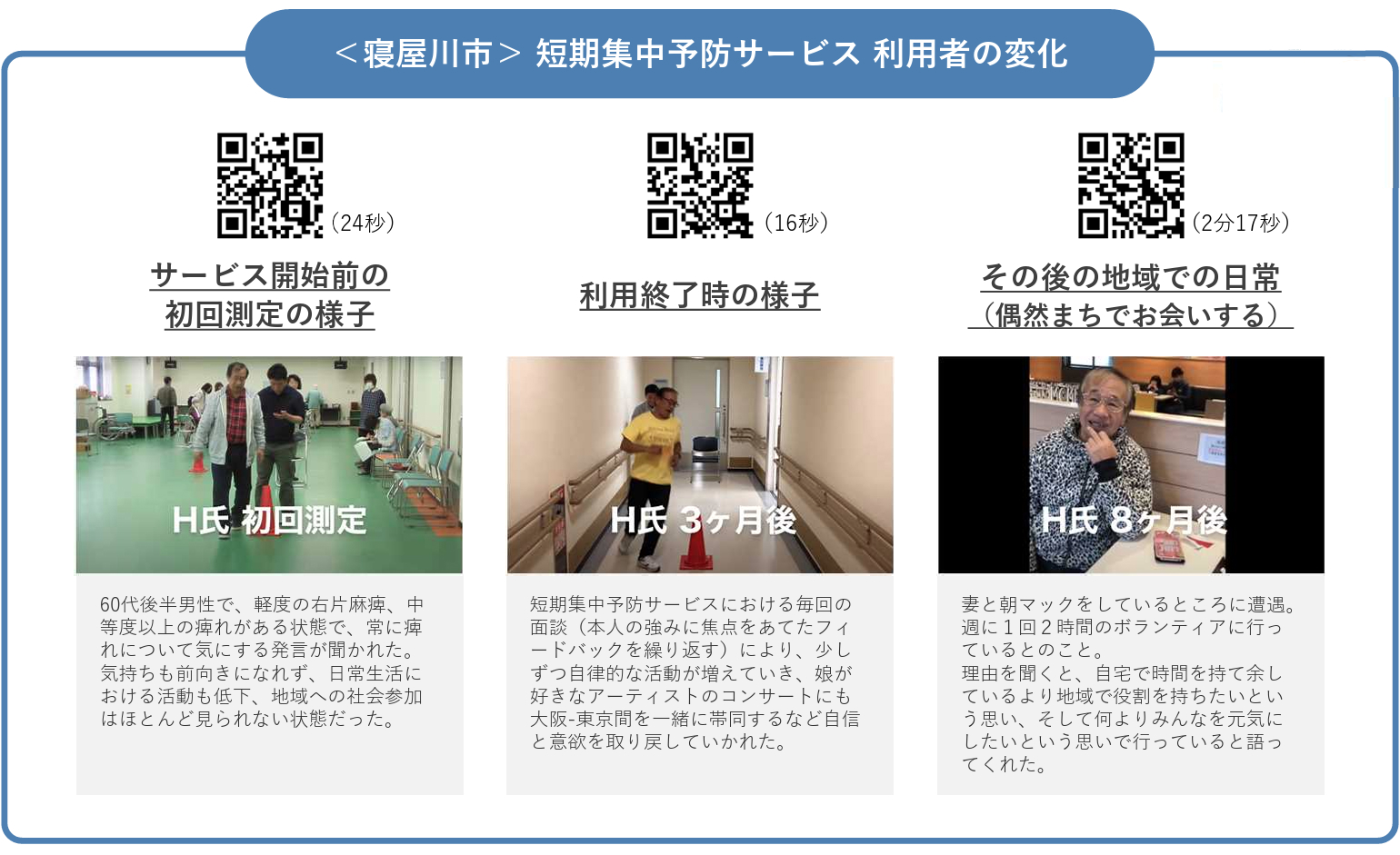

日本において最初に大規模なリエイブルメントに関する実証実験は、大阪府寝屋川市におけるRCT研究です。この研究事業において提供された「介護保険サービスから卒業するための短期集中予防サービス」は大きな成果をあげ、その後、寝屋川市の総合事業の中心的なサービスとして採用されました。寝屋川市では、従前相当サービスの利用割合が大きく減ることによる事業費の軽減などで成果を上げています。

さらに、2019年にモデル事業を実施し、2020年12月から本格的に総合事業のサービスとしてリエイブルメントを導入した山口県防府市では、数年間で要支援・事業対象者のサービス事業費を20%近く削減するなどの大きな成果を上げています。

その他、愛知県豊明市や神奈川県相模原市、東京都短期集中予防サービス強化推進事業でリエイブルメントが採用されるなど、徐々にリエイブルメントを導入する自治体は広がり始めています。

また、厚生労働省の令和4年度老人保健健康増進等事業「地域包括ケアシステムの構築に向けた高齢者の生活支援・介護予防に関する産業界との協働推進に関する調査研究事業」において、防府市の事例をもとにリエイブルメントを周知する冊子が全市町村に配布され、実施マニュアルが公開されています。この冊子は令和5年5月31日に開催された厚生労働省の「介護予防・日常生活支援総合事業の充実に向けた検討会」の構成員資料として採用されたこともあり、国内各地において総合事業に関する市町村への伴走支援事業において、リエイブルメントを中心にした事業展開が広がりはじめています。

出典:「令和4年度老人保健健康増進等事業「地域包括ケアシステムの構築に向けた高齢者の生活支援・介護予防に関する産業界との協働推進に関する調査研究事業」国際長寿センター

さらに令和6年8月5日付の地域支援事業実施要綱の一部改正では、フレイルや要支援者に対して、地域の多様なサービスや活動の活用が求められている内容となっています。

この改正により、虚弱な高齢者が元の生活と自信を取り戻し、地域にふたたびつながることを目指すリエイブルメントは、地域の介護保険事業における最初のアプローチとして重要な役割を担うことになるはずです。

そしてこの取組みによる成果は、高齢化先進国としてのモデル確立による国際貢献や、人生100年時代と言われる中での新たで前向きな生活構築モデルの提示につながるものとなるはずです。

2.当協会が日本国内で普及を目指すリエイブルメントの姿

本協会では、海外におけるリエイブルメントの実践や国内の先進事例や介護保険事業の実情等をもとに、今後日本国内で普及を目指すリエイブルメントを次のように定義します。

(1) 日本版リエイブルメントの原則

本協会ではイギリスのリエイブルメント・アプローチの原則をもとに、日本版リエイブルメントの原則を以下のとおりとしました。

日本版リエイブルメントの原則

- 自立とウェルビーイングを促進、最大化するために本人の強みに焦点を当てる取組みである。

- 自分らしい生活の姿や目標を利用者本人が自ら設定し、その実現に向けて短期的かつ集中的に支援する取組みである。

- サービス提供者が動機づけ面談の手法を用いながら一歩下がって支援することで、本人がセルフマネジメントスキルを獲得し、自信を取り戻す取組みである。

- 医療面から導かれる課題に留まらず、自分らしい生活を阻害する課題の解決を目指す取組みである。

- 社会的孤立を招かないように、本人がコミュニティと再びつながることを目指す取組みである。

- 家族の支援に対する負担はもちろんのこと、地域社会全体の支援に対する負担を減らす効果あり、高齢社会の課題解決に貢献する取組みである。

(2) リエイブルメント・プログラム

リエイブルメントとは、単に身体機能の回復を目指すのではなく、本人が自らの生活上の課題とその解決方法を理解し、自ら課題解決に向けた行動を実践する中で設定した目標の達成を目指し、日常生活の回復を図る取り組みです。

そのために実施するリエイブルメント・プログラムは、ICFの視点に基づくリハビリテーション専門職を中心とするチームが短期間かつ集中的に関わり、支援者は一歩下がって「本人の強み」に着目し、セルフマネジメントの獲得を目指すプログラムです。そのために実施するリエイブルメント・プログラムは、ICFの視点に基づくリハビリテーション専門職を中心とするチームが短期間かつ集中的に関わり、支援者は一歩下がって「本人の強み」に着目し、セルフマネジメントの獲得を目指すプログラムです。

3.リエイブルメント普及に関する本協会の支援活動

本協会は、以下の取組みによりリエイブルメントを普及させることで、高齢社会の課題解決と豊かな地域コミュニティの実現に貢献することを目的としています。

(1) リエイブルメントに関する周知活動や各種の調査研究事業の実施

自治体のみならず、市民や企業・団体等に対してリエイブルメントや介護予防・生活支援の啓発につながるセミナー等の開催、動画や出版物・冊子の作成などを行います。

また、リエイブルメントに関連する国内調査研究または国際比較・調査研究の事業を行います。

(2) リエイブルメントに関わる専門職等に対する支援

地域においてリエイブルメントの提供を担う専門職等や、この取組みに興味を持つ専門職等に対し、サービス実施スキルの向上やノウハウの提供などについて支援を行うとともに、専門職間の意見交換の場を提供します。なお、専門職等とは、リハビリテーション専門職のみならず、ケアマネジャーや介護専門職、看護職、相談援助職、生活支援コーディネーター、自治体職員などを想定しますが、支援対象者の保有資格に制限はありません。

(3) 自治体へのリエイブルメント導入支援

自治体が介護予防・日常生活支援総合事業においてリエイブルメントを導入して成果をあげるには、単にサービスを導入するだけでなく、より多くの対象者を確保する方策やその他の周辺サービスの整備など、総合事業の再構築を検討する必要があります。また、自治体職員はもちろんのこと、地域の介護専門職をはじめとする専門職やサービス提供事業所に対する研修や事務支援、住民や多様な主体に対する周知活動などを実施する必要もあります。さらには、自立支援型地域ケア会議や生活支援体制整備事業の強化が必要となってくる場合もあります。本協会では、これら一連の活動の支援を行います。

(4) 自治体へのリエイブルメント・プログラムの提供支援

小規模自治体においては、リエイブルメント・プログラムを提供する事業所や専門職が確保できないためにリエイブルメントを導入することが難しいケースが見受けられます。本協会では、こうした自治体に対してリエイブルメント・プログラムを直接提供するための支援を行います。

(5) リエイブルメントを提供する民間企業への支援

リエイブルメントは、自治体だけが提供するサービスではないと考えています。もしリエイブルメントが自治体のみが提供する取組みとするならば、これを提供しない自治体に住む高齢者は、リエイブルメントを受けることができません。本協会としては、自分の住む自治体がこの取組みを提供するか否かで同じ状態像の高齢者の人生が大きく異なる状況を見過ごすわけにはいきません。こうした状況を回避するために、上記の自治体への積極的なアプローチ必要です。

一方で、リエイブルメントが目指す個人のウェルビーイングの向上は、ステークホルダーの利益を追求する民間企業にとっても、新たなマーケティング手法となる可能性があります。例えば、いわゆる介護保険外サービスとしてリエイブルメントを提供することで企業が利益を生むという事業形態はもちろんのこと、自社の顧客がいつまでも顧客であり続けるためのサービス商品として導入することも考えられます。さらには従業員の介護離職を防ぐ福利厚生の取組みとして導入できるかもしれません。アセスメントに基づいた目標を面談によって達成し、対象者のウェルビーイングを向上させることは、教育など生活の様々な場面に転用できる可能性を秘めています。

このようにリエイブルメントを自治体のみが提供する取組みだと捉えることなく、企業を含む様々な主体がこれを提供することや、高齢者に限らず社会の様々な対象者や場面でリエイブルメントが目指すものや実現できることを広めていくことは、日本に住むあらゆる人々のウェルビーイングの向上に寄与するとともに、日本社会に大きく貢献できるものと考えています。

(リエイブルメント・プログラムの特徴)